Metamorfosis

Cuando

se declaró la pandemia y se clausuraron los accesos, decidimos huir de la

ciudad con mi hijo mayor. Fue el primer día de cuarentena. Tal vez por eso, o por la precaución de tomar un camino lateral,

al costado de la autopista, no encontramos ni una sola patrulla controlando el

cumplimiento del recién decretado Estado de Alarma.

La

casa, una segunda residencia que había quedado como residuo de una frustrada

separación con mi ex mujer, nos recibió helada y húmeda. Con el propietario

habíamos hablado de una ventana rota cuyo panel superior a veces caía sin

previo aviso sobre el cómodo sofá del líving. Esto había significado, más de

una vez, que la vida de alguien leyendo tranquilamente a la luz de una lámpara

que tenía una tendencia a desarmarse se ponía en peligro. El velador de pie era

un producto de Bauhaus, le sillón, de Ikea. Lo que había en la vivienda había

sido adquirido en esas dos grandes tiendas, que ofrecen diseño a precio

asequible. Por eso tal vez el mobiliario tendía a lucir un mal estado endémico,

haciendo gala de su obsolescencia programada.

Durante

los largos meses de invierno no nos habían preocupado, ni al propietario ni a

mí, la humedad que carcomía la habitación, ni el agua que se filtraba desde la

alcantarilla del patio a la habitación de los niños, ni el permanente desgaste de

las piezas del baño debido a la sal del pueblo marinero. Nada de eso había espantado

a los turistas, que en los tórridos meses de julio y agosto podían hacer sus

reservas a distancia por una de esas poderosas plataformas que lo hacen todo

muy fácil. Cuando llegaban desde Bélgica, París, Toulouse o Lyon se encontraban

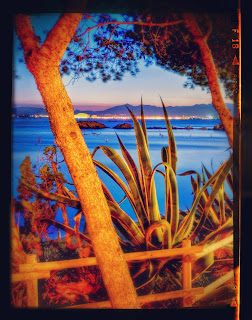

con mucho menos de lo que proponían las cristalinas fotos de las ruinas griegas

y las puestas de sol oníricas.

Alguna

que otra queja había, pero los problemas venían cuando descubrían lo que era

inevitable. Eso que, de común acuerdo con el propietario combatíamos y

ocultábamos con vehemencia. Los pequeños insectos eran resistentes. Dramáticos

supervivientes de las peores calamidades, enteros en una fealdad absoluta, lo

contaminaban todo, enfermaban la casa con una ecuación terminal de la que nada

saldría bien parado.

Llegamos

con mi hijo esa noche, tarde, aliviados de no haber sido detenidos y condenados

a una multa por abandonar el confinamiento. Nos dimos cuenta de que nos

habíamos equivocado. No podríamos regresar a la ciudad ni siquiera en

condiciones extremas, tampoco podríamos recurrir a los servicios del fumigador

especializado. Ni siquiera, si nos ateníamos al contenido y al espíritu de la

ley de excepción, podíamos reunirnos con el propietario, como tantas otras

veces, para estudiar soluciones al arraigado en inextinguible problema de la

plaga.

Las

estrategias urdidas en detalle no habían servido de nada. El desenlace había

sido patético, como podíamos apreciar. El esfuerzo comenzado antes del invierno

había sido vano. La casa estaba inundada de pequeños insectos carnívoros. No

había un solo rincón donde apropincuarse sin sentir pequeñas patitas aladas

recorriendo la piel. Esto resultaba particularmente dramático en las camas. Queríamos

dormir luego de la agotadora y estresante travesía en la noche pandémica, pero

era imposible con aquella presencia.

Ese

fumigador, tan extraño, me había hecho una recomendación que seguí en detalle: “ Rocíe la vivienda con el insecticida de tapa roja si

llegan a resucitar”

“No

habrá manera de que los insectos de cáscara azul vuelvan a aparecer” me había

dicho, antes, con absoluta certeza, cuando terminó su trabajo en octubre.

Ahora,

a principios de este extraño mes de abril, todo se había convertido en un

reducto para esa especie, la de cáscara azul, que habíamos identificado con

fotografías enviadas por whatsapp antes de la llegada del profesional desde la

ciudad a expensas del propietario.

Nos

pusimos los guantes negros que nos había dejado el fumigador. Logramos rociar

todos los rincones de la vivienda, detrás de la nevera, de la lavadora. Destendimos

las camas, pusimos a lavar todas las sábanas. El olor del insecticida era

insoportable. Que opción quedaba. Salir a la calle no solo era peligroso por la

pandemia, la ley estaba en contra nuestro. “Está prohibido desplazarse por

cualquier motivo que no sea esencial” rezaba la ley. Volver a la ciudad estaba

fuera de discusión. Si queríamos permanecer en la vivienda la única opción era

fumigar.

Aquel

profesional de rasgos extraños que nos había asistido después del traumático

verano anterior nos había dejado un líquido espeso y tóxico. La primera mañana amanecimos

con el olor del insecticida. El caudal de cucarachas muertas ocupando todo el

piso de la cocina, el comedor, la sala de estar y el baño era inabarcable.

La

segunda mañana me miré al espejo con espanto. Me percaté del detalle en mi

rostro. Mi hijo se me acercó en la

cocina, estábamos limpiando algún resto de antenas y patas destrozadas. El

veneno no solo las aniquilaba, las desintegraba. Eso hacía fácil luego la

limpieza de los suelos y los rincones. El fumigador me había dejado una rejilla

impermeable y a prueba de fluidos desinfectantes. “Eso sí, nunca deje de

emplear los guantes para hacerlo” me había advertido como si no hubiese sabido

que si tocaba ese líquido lo mínimo que me pasaría sería perder una mano.

Estando como estaban las unidades de terapia intensiva, saturadas por las

víctimas de la peste, en esa primera etapa de la pandemia no me podía permitir

de terminar ingresado. Sería una sentencia de muerte.

La

observación de mi hijo, y mi propia imagen en el espejo, luego de haber

eliminado esa plaga con fervor y disciplina, me pareció en un primer momento

anodina. Revisé mi rostro en el espejo otra vez. Me di cuenta de algo aún más

terrible que la pandemia, que la plaga de cucarachas y que la imposibilidad de

futuro que planteaba todo el confinamiento humano. El pelo del bigote era del

mismo color de uno que había notado en el fumigador.

Me

consoló el hecho de que los transeúntes, cuando nos dejaran salir, no notarían

el detalle bajo la mascarilla reglamentaria. Esa pequeña antena de insecto colada

en mi barba humana natural podía pasar desapercibida mientras fuera obligatorio

el uso del tapabocas en espacios públicos.

.jpg)

Comentarios